<東工大CUMOTスタートアップデザインコース とは>

社会人向けのソーシャルビジネスについて学ぶことが特徴です。同世代の他業種の方達とのグループワークも魅力の一つです。

数あるコースの中のスタートアップデザインコース4期に私は参加しています。

先日第1回目の講義がありました。

講師は、法政大学大学院政策創造研究科教授の石山先生。

テーマは「パラレルキャリア」についてでしたが、私が1番気になったのは「心理的安全性」について。

今回は、この1点に絞って書き記していこうと思います。

「心理的安全性」とは

「心理的安全性」とは、「一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言・行動できる状態」のことを指すそうです。

つまり、自分にとってそこは安全であり、素の自分を出せる状態だってことですね。

チームビルディングの大切な1つの要素らしいです。

調べてみると、チームが安全な場でない場合「何をするにも不安感がある」「発言ができない」などの行動に障害が出ます。

逆にチームが安全な場だと、「言動が活発になる」「QOLが上がる」と言われているそうです。(Google調査)

関係性を図式化

こんな感じなのかなと。

誰にとっても居心地の良い環境の条件は変わらない

つまり、スタッフに対しても、メンバーさん(利用者さん)に対しても居心地の良い環境の作り方は同じってことですね。

また、スタッフにとって居心地の良い環境にならないと、メンバーさんにとっても居心地の良い環境にはなりませんよね。

だから、心理的安全性を確保するなら、まず優先すべきはスタッフに対してだと私は考えます。

自分も体験したあるある話

・利用者さんには許容力が高いけど、スタッフに対しては厳しい

・利用者さんに対して「他人事」(批判的)

・スタッフに対して「他人事」(批判的)…etc.

無意識のうちにやってしまったこともあります。

今でも絶対に以上のことをしていないかと言われると、そんな完璧でもないです。

でも、共に同じ方向を向く関係性であることを意識するだけで、変わるものは沢山ありました。

「何が良いですか?」→「何が良いですかね?(一緒に考える)」

「何でこれができないの?」→「どうやったらこれができるかな?(一緒に考える)」

これだけで、言葉のニュアンスが変わります。

相手の受け取り方が変わります。

難しかったら、話すときは隣でを意識するだけで変わります。

この関係性の図式は今後もずっと忘れずに意識していきたい。

<ネクストアクション>

①まずは「働いてくれてありがとう」「今日もありがとう」から

※あくまで能力ではなく、その人自身に対して

②1日1イイね、パフォーマンスに対してより具体的に。意識的にやる。

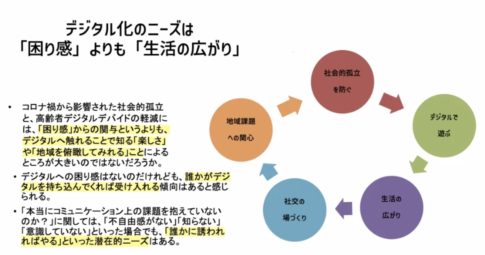

-1-485x273.png)

コメントを残す